Gespannte Erwartungen: Doch der Akademienworkshop „Soziale Medien und Wissenschaftskommunikation“ ließ viele unerfüllt.

Wenn ich es nicht schon vorher gewusst hätte, jetzt wüsste ich, was das ist: Soziale Medien. Definitionen, Definitionen, fast jeder Experte brachte erst einmal seine Definition zum Workshop „Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation“, den die Deutschen Wissenschaftsakademien (Leopoldina, acatech, Akademienunion) in Berlin veranstaltet haben. Es sollte ein Zwischenbericht sein zur zweiten Studie aller deutschen Wissenschaftsakademien zur „Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien“ und wurde doch zur Demonstration, wie schwer sich eine Gesellschaftswissenschaft wie die Kommunikationswissenschaft tut, die Folgen eines Medien- und Gesellschaftswandels zu verstehen.

Wenn ich es nicht schon vorher gewusst hätte, jetzt wüsste ich, was das ist: Soziale Medien. Definitionen, Definitionen, fast jeder Experte brachte erst einmal seine Definition zum Workshop „Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation“, den die Deutschen Wissenschaftsakademien (Leopoldina, acatech, Akademienunion) in Berlin veranstaltet haben. Es sollte ein Zwischenbericht sein zur zweiten Studie aller deutschen Wissenschaftsakademien zur „Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien“ und wurde doch zur Demonstration, wie schwer sich eine Gesellschaftswissenschaft wie die Kommunikationswissenschaft tut, die Folgen eines Medien- und Gesellschaftswandels zu verstehen.

Da schwirrten neben den Definitionen auch noch „Arenen der Öffentlichkeiten“ durch den Raum, von der „persönlichen“ bis zur „kollaborativen“, da wurde munter die wissenschaftsinterne und die –externe Kommunikation zusammengemengt, da wurde sehr nachhaltig nach der Rolle der Wissenschaftsjournalisten gesucht, da klang deutlich die Sehnsucht nach einer „Qualitätskontrolle“ durch (und meinte damit eher: Darstellung aus wissenschaftlicher Perspektive), da wurden Facebook und Twitter im Detail analysiert, als ob die Welt der Sozialen Medien in Stein gemeiselt wäre (Whatsapp wurde nur einmal genannt, Pinterest, Instagram oder Snapchat kamen gar nicht vor, soweit ich das wahrgenommen habe), da wurde über Empfehlungsalgorithmen gerätselt, und am Schluss wurde von dem Würzburger Informatiker Prof. Andreas Hotho eine (sehr spannende!) Vision präsentiert, dass es dabei gar nicht nur um Kommunikation geht, sondern dass uns die Algorithmen eines Tages auch noch das „Wissenschaft machen“ abnehmen könnten.

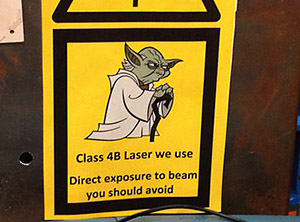

Was man nicht kennt, muss man fürchten – So interpretieren manche Wissenschaftler die Sozialen Medien. (Foto: Henning Krause)

Doch an den entscheidenden Punkten, die tatsächlich die „Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien“ ausmachen, gingen die Experten vorbei. Wer die Sozialen Medien aus der Praxis kennt und die Unterschiede zu den herkömmlichen Medien sucht, stößt schnell auf viele Punkte, die für die Wuissenschaftskommunikation von Bedeutung sind. Das beginnt schon bei der Schreibweise: Die Sozialen Medien sind nämlich keine „sozialen Medien“, wie sie die Akademien schreiben, im Sinne von „gesellschaftlich“ (na, ginge noch, sehr weit interpretiert) oder „gemeinnützig“, wie der Duden die deutsche Bedeutung des Wortes beschreibt – sondern eher „gesellig“, wie das Wort „social“ aus dem Englischen auch übersetzt werden kann: Da tun sich ein paar Gleichgesinnte zusammen und tauschen Informationen und Meinungen aus – doch das wäre eine weitere Definition. Und der Anglizismus „Soziale Medien“ ist nun einmal der treffendste Namen.

Greifen wir lieber zwei in Berlin übersehene – für die Wissenschaftskommunikation besonders wichtige – Unterschiede zu den herkömmlichen Medien heraus:

Erstens schaffen die Sozialen Medien ein völlig neues Machtgleichgewicht der Sender und der Empfänger von Informationen. Wer Informationen senden wollte, für den waren bislang die Hürden hoch – Kapitalbedarf, technische Möglichkeiten, erforderliche Infrastruktur und Knowhow – so dass nur relativ wenige Menschen (darunter die Journalisten als Mitarbeiter von Sendern oder Verlagen) Informationen verbreiten konnten. Sie wurden damit zu Gatekeepern. In den Sozialen Medien aber kann jeder, ohne irgendwelche Voraussetzungen außer persönlichem Engagement, zum erfolgreichen Sender mit praktisch unbegrenzter Reichweite und Wirkungsstärke werden.

Soziale Medien in der Praxis: Tweets vom WÖM2-Workshop auf Platz 4 der Twitter-Hitliste. (Bild: Trendinalia)

Zweitens ist – wohl als Folge der fehlenden Vormachtstellung des Informations-Senders – der Stil der Kommunikation in den Sozialen Medien weniger die Verkündung, sondern sehr viel stärker dialogisch orientiert – um es plastisch zu machen: weniger der Vortrag als das Gespräch. Jeder fühlt sich auf Augenhöhe – mit allen Folgen: es gibt keine Kommunikationshierarchie, jeder Beitrag ist gleichwertig, institutionelle oder professionelle Autoritäten ziehen nicht mehr, Sprache und Umgangsformen reichen von der Fachsprache und elegantem „Wissenschaftlersprech“ bis hin zur offenen Kritik, zur Unterstellung, ja sogar zu persönlichen Beleidigungen oder zum „Shitstorm“.

Beide Punkte sind für die Wissenschaftskommunikation enorm wichtig. Bisher kommunizierte Wissenschaft doch vor allem auf Einbahnstraßen: Der Wissenschaftler verkündete seine Erkenntnisse, die das Publikum entweder direkt oder mit Hilfe von wenigen Medien entgegennahm. So wurden die Medien zu Gatekeepern: Was aus der Wissenschaft die Medien nicht interessierte, fand in der Gesellschaft nicht statt – wenn die Wissenschaft überhaupt etwas nach außen geben wollte (ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Wissenschaftler mit großem Misstrauen Journalisten – auch Wissenschaftsjournalisten – gnädig „empfingen“). Heute sehen die Wissenschaftler in den Wissenschaftsjournalisten ihre Verbündeten und übersehen dabei, dass ein großer Teil der Wissenschaftsnachrichten (ich wage sogar zu behaupten: die Mehrheit) nie einem mit Wissenschaft vertrauten Journalisten zu Gesicht kommen, bevor sie publiziert werden. Aber in den Sozialen Medien spielen die Wissenschaftsjournalisten nun gar keine besondere Rolle mehr.

In den Sozialen Medien tummelt sich jeder: Wissenschaftler wie Wissenschaftsgegner, Wissenschaftsjournalisten wie andere Wissenschaftsinteressierte, Profitorientierte wie gemeinnützig orientierte Bürger, herkömmliche Medien wie Wissenschaftsinstitutionen, und natürlich Katzenfreunde und Reiseliebhaber, Fußballfanatiker und Pop-Liebhaber. Es gibt keine herausgehobenen Positionen, es gibt keine Orientierungsmuster, jeder muss sich seine Glaubwürdigkeit bei seinem Publikum und seiner Zuhörerschaft selbst erarbeiten. Entsprechend bunt ist das Bild, das die Wissenschaft in den Sozialen Medien abgibt. Die Informationslandschaft ist vor allem Eines: Unübersichtlich. Und die Reichweite jedes Informationssenders ist potenziell global.

Soziale Medien in der Praxis: Livestream auf Youtube vom WÖM2-Workshop – mit technischen Problemen. (Foto: Tobias Maier)

Der Verlust der Informationshierarchie bringt allerdings auch Vorteile für die Wissenschaftskommunikation. Da ist zunächst einmal der Wegfall der Gatekeeper. Das heißt vor allem, nicht mehr nach wissenschaftsfernen Kriterien (nämlich nach den Kriterien der Medien) wird entschieden, ob es wert ist, eine Information an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern nach den eigenen Maßstäben und Interessen. Und jeder kann diese Informationen sehen, der Nachbar jenseits des Institutszaun ebenso wie die Kollegen irgendwo rund um den Erdball. Aber natürlich lässt sich der Zugang zu Sozialen Medien auch beschränken. So kann man geschlossene Gruppen aufbauen, etwa für alle Institutsangehörigen für die interne Kommunikation, oder mit einer Gruppe von Citizens, die an einem Forschungsprojekt beteiligt sind. Das ist ein weiteres Novum der Sozialen Medien: Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Zielgruppengrößen und Kommunikationsstrukturen: One-to-Many; Many-to-Many; Few-to-Few; Few-to-Many. Und noch eines: Die einzelnen Netzwerke, die sich in den Sozialen Medien weben lassen, können wiederum geschickt untereinander vernetzt werden: Blog mit Facebook und Instagramm, Twitter mit den eigenen Nachrichten oder der langen Nacht der Wissenschaft usw. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, hier können ganze Kommunikationslandschaften entstehen.

Drei Einwände gegen die Sozialen Medien waren in Berlin zu hören:

Erstens die geringe Reichweite. Stimmt das? Verglichen mit was? Tatsächlich haben die Sozialen Medien heute noch generell weit geringere Leserzahlen als etwa die großen Medien der Republik. Doch welche Nachrichten erscheinen denn in FAZ, Spiegel, Zeit oder Süddeutsche, in welchem Umfang, und wieviele der kaum interessierten Leser haben die Informationen, gerade gelesen, schon wieder vergessen. Beim Fernsehen sind (aber auch nur zur Primetime in einem Hauptprogramm) die Zuschauerzahlen vielleicht sogar noch größer, Nachhaltigkeit und Tiefgang dagegen noch geringer. Die Zielgruppen in den Sozialen Medien dagegen sind, da gezielt ausgewählt oder freiwillg abonniert, an den Themen tatsächlich interessiert. Und noch ein Beispiel aus der eigenen Praxis des Sozialen Mediums „Wissenschaft kommuniziert“: Der Gastbeitrag „Die Kommunifizierung der Wissenschaft“ von Prof. Otfried Jarren beruhte auf einem Vortrag, den er bei einer Tagung der VolkswagenStiftung hielt, zu später Stunde vor etwa 100 Teilnehmern, die müde waren und schon mit dem Abendessen beschäftigt. Inzwischen wurde er auf diesem Blog mehr als 1.000 Mal gelesen, ganz abgesehen davon, dass er jetzt nachschlagbar und unmissverständlich dokumentiert ist. Reichweite hängt immer davon ab, wen man erreichen will, aber tatsächlich sind die Zugriffszahlen in den Sozialen Medien geringer, wenn man sie mit den Auflagen der großen Printmedien vergleicht. Heute noch!

Visionen der Künstlichen Intelligenz: Übernehmen bald Algorithmen die Wissenschaft und ihre Kommunikation? (Foto: Tobias Maier)

Der zweite Einwand ist eher ein Eigentor: Mit den Sozialen Medien könne man bestenfalls jüngere Menschen erreichen. Ja, heute noch (auch hier). Erstens sind die jüngeren Menschen für die Wissenschaftskommunikation eine besonders interessante Zielgruppe, zweitens ist dies ein Phänomen des Übergangs, das biologisch durch die Zeit gelöst wird. Wer bei dem Thema Internet nur das Heute analysiert (oder vielleicht sogar das Gestern?), der hat die Zukunft der Wissenschaftskommunikation schon hinter sich. Wichtig in diesem dynamischen Feld sind nicht die Status-Zahlen, sondern die Entwicklungen. Und diese Entwicklungen zeigen klar: Die jungen Menschen lesen seit einigen Jahren immer weniger Zeitung, sie schauen auch immer weniger Fernsehen. Sie informieren sich mehr und mehr im Internet, und da vor allem in den Sozialen Medien und zwar per Smartphone. Eine weitere Entwicklung zeigt übrigens, dass sie dabei nicht die etablierten Medien suchen oder die bekannten Institutionen, sondern ihre eigenen Freunde und die Umgebung, die ihnen bekannt ist oder im Trend liegt. Deren Glaubwürdigkeit schätzen sie höher ein als alles, was sich um Seriosität und Glaubwürdigkeit bemüht. Daher gilt es für die Wissenschaftskommunikation, in den Sozialen Medien dabei zu sein, sich jetzt in das Umfeld der jungen Menschen zu integrieren. Sie werden nicht mehr zu Zeitung und Fernsehen zurückkehren.

Der dritte Einwand schließlich wurde in Berlin nie ausdrücklich genannt, schwang aber bei vielen Argumenten unterschwellig mit: Wenn mit Einfühlungsvermögen, Knowhow und Geschick ganze Kommunikationslandschaften entstehen können, wie oben geschildert, wie soll ich als Wissenschaftler das denn noch bewältigen, mich vielleicht sogar gegen Shitstorms wehren? Richtig! Spätestens wenn es an den Einsatz der Sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation geht, sind Wissenschftler auf Gedeih und Verderb auf professionelle Helfer angewiesen. Denn es geht hier nicht nur um Knowhow, also um erlernbares Wissen „wie“, sondern es geht vor allem auch um Erfahrung: Erfühlen von Trends, Einfühlen in die Zielgruppen bis hin zu einzelnen Kommunikationspartnern. Das alles allein und selbst zu machen, damit ist ein Wissenschaftler überfordert, wenn er nicht ein Kommunikations-Naturtalent ist. Er braucht professionelle Hilfe – Wissenschaftskommunikatoren, Forschungssprecher, Multimedia-Manager – wie immer man sie nennen will, die diese Kommunikation konzipieren und organisieren, ihn beraten, ihn coachen und ihm viel, viel Arbeit abnehmen.

Warum eigentlich drückt man sich in der Wissenschaft so oft um die Rolle der Wissenschaftskommunikatoren? In diesem Blog habe ich diese Frage schon wiederholt aufgeworfen, etwa in dem Blogpost zur Leopoldina-Studie über Synthetische Biologie, in der Debatte zur „Misere der Wissenschaftskommunikation“ oder jüngst im Kommentar zum Buch von Heckl und Weitze „Wissenschaftskommunikation“ – wenigstens Akademienunionspräsident Prof. Hatt hat in seinem Interview „Wissenschaft ist zur Kommunikation verpflichtet“ hier die Notwendigkeit der Kommunikatoren anerkannt. Aber bei dem Workshop in Berlin spielten die Wissenschaftskommunikatoren wieder nur eine Rolle am Rande. Drei von ihnen durften zwar aufs Podium und jeweils zu jedem Experten fünf Minuten kommentieren. Zu einer grundlegenden Diskussion ihrer Rolle in der von den Akademien gewollten Wissenschaftskommunikation aber reichte die Zeit auf keinen Fall. Da wurde den Wissenschaftsjournalisten schon deutlich mehr Aufmerksamkeit zuteil – ihnen war bei dem Workshop in Berlin sogar eine der drei Expertisen gewidmet, die jedoch nur wenig Erhellendes zur Krise dieses Berufsstands beitrug.

Das meines Erachtens größte Problem, das Wissenschaftler mit den Sozialen Medien haben, wurde in Berlin trotz aller Definitionen nicht erwähnt: Es gibt keine Informationshierarchien mehr. Der Blog oder der Tweet des weltweit bekannten Wissenschaftlers wiegt genauso schwer wie der eines Studenten oder gar eines Esoterikers, für den Kommentar zum Blogpost oder für den Antwort-Tweet steht genauso viel Raum zur Verfügung wie für den Anstoß. Kommunikation, in der sie nicht ganz oben in der Hierarchie stehen, sind Wissenschaftler aber nicht gewohnt. Entsprechend schwer wird es ihnen fallen, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.

Wieviel Wirkung die Äußerung eines Wissenschaftlers im Sozialen Medium hat, hängt auch weniger von seiner Reputation ab, wie gewohnt, sondern von seinem Netz, in das er eingebunden ist, also von Lesern, die ihm folgen. Und da geht es weniger um Kompetenz als um Popularität. Und diese Netze sind eben häufig untereinander vernetzt, so dass sich die Information von Netz zu Netz weiterverbreitet, wie ein Infektionserreger – daher das Wort von der viralen Verbreitung.

Die Sozialen Medien bieten viele Chancen für die Wissenschaftskommunikation, ganz ohne Zweifel. Ihre Rolle wird immer wichtiger, wer früher einsteigt, ist früher dort zu Hause. Sie sind, auf mittlere Sicht, so unverzichtbar wie heute Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen. Aber die Sozialen Medien bieten auch viele Herausforderungen – besonders für die Wissenschaftler, die sich in ein völlig ungewohntes Kommunikationsumfeld begeben müssen, aber auch für die Wissenschaftskommunikatoren. Ich wage zu behaupten, ohne die Unterstützung durch erfahrene Wissenschaftskommunikatoren gehen Wissenschaftler und ihre Institutionen in diesem Kommunikationsumfeld verloren (einzelne Naturtalente natürlich auch hier ausgenommen).

Doch von all diesen Chancen und Risiken der Sozialen Medien war in Berlin kaum etwas zu hören. Das einzige Problem, das immer wieder einmal angesprochen wurde (meist im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsjournalismus), war die Informationsqualität. Doch da – siehe fehlende Informationshierarchien – gibt es eigentlich nur einen Weg: Der Input der Wissenschaft muss stimmen. Nicht nur dass die Fakten richtig sind, er muss auch stimmen im Hinblick auf Tonalität, Sprache und Relevanz für die vielen unterschiedlichen Zielgruppen in den Sozialen Medien. Auch dies eine Herausforderung, die eigentlich nur durch gute Kommunikatoren zu bewältigen ist.

Angesichts der wenig ergiebigen Expertisen bleibt der Arbeitsgruppe, die die Studie der Akademienarbeitsgruppe bis Ende des Jahres erarbeiten soll, noch ein gutes Stück Arbeit. Immerhin sind darin einige Schwergewichte der Wissenschaftskommunikation vertreten, sowohl Theoretiker als auch Praktiker. Nach der Blamage, die die Akademien mit ihrer ersten Studie zu „Wissenschaft, Öffentlichkeit, Medien“ erlebten, wäre es wichtig, wenn jetzt eine besonders gute Studie herauskommt, die die Wissenschaftskommunikation tatsächlich voran bringt. Denn gute Kommunikation wird für die Wissenschaft in einer Gesellschaft überlebenswichtig sein, die mehr und mehr durch die Forderungen nach Transparenz, nach Partizipation und nach „Gerechtigkeit“ geprägt ist (womit durchaus häufiger auch Neideffekte bemäntelt werden). Diese wichtige Rolle der Wissenschaftskommunikation den Wissenschaftlern selbst bewußt zu machen, das ist ohne Zweifel eine wichtige Aufgabe der Akademien. Was den Workshop in Berlin allerdings angeht, so kann ich nur dem Kollegen Prof. Carsten Könnecker zustimmen, seines Zeichens Mitglied der Projektgruppe, die die Studie der Wissenschaftsakademien erarbeiten soll, der auf der Website des „Nawik“ (Nationales Instititut für Wissenschaftskommunikation) kommentiert: „Schon alleine die Tatsache, dass die Veranstaltung stattgefunden hat, ist positiv zu bewerten.“

Weitere Informationen: Wer sich über den detaillierten Verlauf des Workshops informieren möchte, auf der Website der acatech ist ein sehr gutes, kommentiertes Storify mit den Kommentaren und Ideen der Teilnehmer zu finden, aus dem ich auch Fotos zu diesem Blogpost entnommen habe.

Und ein – eher technisch misslungenes – Video mit einem langen Lifestream des Workshops findet sich auf Youtube.

Die vorab dargestellten Thesen der drei Expertisen zu dem Workshop finden sich auf dem Blog „Wissenschafts hoch drei“ bei Scilogs.

David C. Albrecht

27. März 2016

Kommunikation kann nie gelingen, das weiß man doch dank des Radikalen Konstruktivismus.

LikeLike

Stefan Gotthold

24. März 2016

Hallo,

vielen Dank für diesen ausführlichen Artikel zur #Wisskomm. Leider konnte ich selbst an dem Workshop nicht teilnehmen, habe aber versucht den Inhalten des Workshops per Livestream, Twitter etc. zu folgen.

Nach der Teilnahme an mehreren Veranstaltungen zur Wissenschaftskommunikation, Citizen Science, Barcamps etc. kann ich Ihren Eindrücken nur zustimmen.

Social Media bzw. Soziale Medien und die Kommunikation darin folgt halt nicht mehr den althergebrachten Regeln der Sender-Empfänger-Strukturen. Das haben sicherlich viele zwar vom Gefühl her verstanden, tun sich aber damit noch schwer.

Der Generationswandel spielt hier nach meiner Meinung ein große Rolle. Die Veränderungen im kommunikativen Umfeld der Wissenschaft gehen zumeist sehr schnell vonstatten. Während viele Studenten erwarten von Ihren Professoren zu lernen und zu erfahren was zu tun ist geht nicht mehr unbedingt konträr mit den Erfahrungen der Professoren und den Lehrenden.

Warum sollten die Jungwissenschaftler auch die Kommunikationswege wählen, die sie selbst im privaten Umfeld nutzen, wenn die Lehrenden diese gar nicht kennen oder kommunizieren. Hier muss neben der Arbeit an neuen Konzepten oder der Einbindung von Wissensschaftskommunikatoren auch an der Basis gearbeitet werden.

Ich arbeite selbst in der #Wisskomm und hier in einem extrem überalterten Bereich (Astronomie). Es ist ein täglicher Kampf diesen veralteten Strukturen beizubiegen, dass sich die Kommunikationswege und auch das Verhalten geändert hat. Hier steht man nicht mehr unbedingt als Experte mit seinem spezialisierten Wissen im Vordergrund, sondern hier sind #Wisskomm’ler mit Youtube-Kanal, Snapchat-Accounts, Facebook-Fanseiten wesentlich mehr Sichtbar in der Bevölkerung. Vor allem wenn diese Influencer die wissenschaftlichen Themen leicht verständlich aufbereiten und auch mal emotional über bestimmte Themen sprechen.

Dieser Bruch mit den Hierachien und dem althergebrachten Formen des Expertentums sehen natürlich die Alt-Experten in Gefahr und wie es schon immer im Laufe der Geschichte war, wird der Großteil erst einmal gegen diese Veränderungen ankämpfen.

Ich hoffe sehr das hier in den nächsten Jahren ein Umdenken stattfindet und die Möglichkeiten dieser Art der Kommunikation sich mehr und mehr durchsetzt.

Ich bin mir hier sogar recht sicher, denn wie Sie im Artikel schon gut feststellten, sind die Leute die heute Soziale Medien in Ihrem Umfeld selbstverständlich nutzen, auch die Wissenschaftler von Morgen und werden Ihre Erfahrungen mit in den Beruf einbringen.

Viele Grüße und vielen Dank für die tolle Zusammenfassung

Stefan Gotthold

LikeLike

Reiner Korbmann

24. März 2016

Lieber Herr Gotthelf,

Von wegen Generationenwandel? (Ich werde bald 70). Ich denke, es ist mehr eine Frage der Offenheit zu allem was um einen herum geschieht und gegenüber der Gesellschaft, von der die Wissenschaft getragen wird und der sie alle ihre Privilegien (die sie braucht) zu verdanken hat.

LikeLike

Stefan Gotthold

24. März 2016

Lieber Herr Korbmann,

Pro-Aktive und bestimmte Ausnahmen nehme ich bei meinen Verallgemeinerungen gern in Kauf. Sie und einige andere die ich kennen, kann man nicht in das Schema integrieren. Einen großen Teil der Bevölkerung und viele aus der Wissenschaft aber eben schon. Ich würde sogar von der großen Mehrheit sprechen.

Offenheit zu fordern ist ein guter Grundsatz, der leider viel zu vielen Menschen schwer fällt.

VG, Stefan Gotthold

P.S. „Gotthelf“ habe ich auch noch nicht gelesen, aber wenn es hilft, dann auch gern „GOTThelf“ 😉

LikeLike

Reiner Korbmann

25. März 2016

Sorry,das war die automatische Wortergänzung. Man sollte doch immer nochmal lesen, bevor man etwas abschickt, auch und besonders im Zeitalter der Sozialen Medien;-).

LikeLike

Carsten Könneker

24. März 2016

Lieber Herr Korbmann,

der Bericht auf der NaWik-Webeite ist von Tobias Maier – inkl. der Einschätzung „Schon alleine die Tatsache, dass die Veranstaltung statt gefunden hat, ist positiv zu bewerten.“ Welcher ich mich aber anschließe!

LikeLike

Reiner Korbmann

24. März 2016

Lieber Herr Könneker, Sorry da habe ich im Vorosterstress wohl etwas übersehen. Die Arbeit, aus dem Workshop etwas Gutes zu machen, haben Sie als Mitglied der Projektgruppe trotzdem.

LikeLike